HSS型HSPは、繊細さと刺激を求める気質が同居するため、周囲から天才肌と見られる一方で誤解を受けやすい存在です。

サイコパスと混同されることもありますが、共感性の高さや他者への気配りという本質的な違いがあります。

また、結婚できないと感じやすい背景には、価値観のすり合わせや生活リズムのズレが関与しています。

それでも有名人や経営者の中には、この特性を強みに変えて活躍している人もいます。

周囲から変わってると思われやすいのは、行動や気分の振れ幅が大きいためであり、頭の回転が速いことも特徴の一つです。

向いてる仕事を選ばないとキャパオーバーに陥りやすく、発達障害と誤解されることもあります。

限界サインを早めに察知できれば、バランスを保ちながら自分らしさを発揮できるはずです。

この記事では、HSS型HSPの天才肌に関する誤解と可能性を整理し、仕事や人間関係に役立つ視点をお届けします。

HSS型HSPは天才肌が多い?基本的な特徴

・サイコパスとの違いを整理する

・HSPで有名な芸能人・経営者・著名人は?

・変わってると周囲に言われる理由

・頭の回転が速い人に多い傾向

・結婚できないと言われる背景

HSS型HSPとは?特徴は?

HSS型HSP(刺激探索型HSP)は、繊細さと好奇心・活動性という、一見相反する性質を両立させている気質です。

内面では感覚や感情に敏感に反応しやすい一方で、新しい体験や刺激を求めて心が動く、という二重性を抱えています。

主な特徴として、以下のようなものがあります。

・好奇心と行動性が強い:未知の体験や変化に惹かれ、挑戦したいという衝動を感じやすい

・やる気の波・気分のムラ:活動的な日と無気力な日とのギャップが大きく、気持ちの波に振り回されることも

・二面性の葛藤:刺激を求めて動きたい欲求と、繊細ゆえに防御したい気持ちが交錯し、ジレンマを感じることがある

・外面と内面のギャップ:表面的には社交的・明るく見えることもあるが、内側では疲労や葛藤を抱えている

このような複雑な性質ゆえに、自分の振る舞いや感覚に「普通じゃない」「変わっている」と感じやすく、自己理解に迷うこともあるでしょう。

サイコパスとの違いを整理する

HSS型HSPとサイコパスは、性格・思考の根底にある性質が大きく異なります。混同されることもありますが、以下の点で明瞭な違いがあります。

まず、サイコパスとされる人物には一般的に次のような特徴が挙げられます。

・自己中心的で自己利益優先の傾向

・嘘や操作、虚飾的な言動を使うことがある

・法や倫理を破ることへの抵抗が弱い場合もある

一方、HSS型HSPには、共感性が高く他者の感情に敏感に反応する性質があります。また、刺激探索欲求と感受性の強さのあいだで揺れる葛藤があることが特徴です。

この違いから、HSS型HSPはサイコパスとは区別されるべきものです。

ただし、周囲の理解が追いつかないと、行動の一部(例:冷静な見た目、沈黙や洞察の深さ、思慮深さなど)が「冷たい人」「サイコっぽい」と誤解されることがあります。

たとえば、HSS型HSPの人が相手の感情に敏感に反応して「なぜあの発言をしたんだろう」と深読みすることがありますが、これは相手の立場を理解しようとする繊細さの表れです。

誤読されたり、意図しない印象を与えたりする場面もあるため、「サイコパス」との違いを言語で説明できると誤解を減らせるでしょう。

以上のことから、HSS型HSPとサイコパスは、動機・感受性・関係性における姿勢という点で本質的に異なる存在と言えます。

HSPで有名な有名人は?

HSPという気質は特定の病名ではなく、生まれつき刺激に敏感で感受性が強い性質を指すものです。そのため「この人がHSPである」と医学的に証明されることはありません。

しかし、公の場で自らHSPであると語った芸能人や著名人がいることから、HSPの理解が広がるきっかけになっています。

タレントのベッキーさんは、テレビ番組やインタビューで「自分は人よりも感情の波を強く受け取る」と語り、HSPの特徴と重なる点を公表しています。

明るく元気なイメージが強い一方で、人間関係や環境から受ける刺激に繊細な部分があり、それを自己理解の一つとして認識していることが話題となりました。

また、元でんぱ組.incの最上もがさんもHSPであることを公にしています。人との距離感や場の空気に敏感で、些細な出来事から大きな疲労を感じることがあると語っています。

芸能活動を通じて刺激にさらされる環境が多い中、自分の特性を受け入れながら活動してきた姿勢は、同じ気質を持つ人にとって参考になる点が多いと考えられます。

さらに、お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳さんも、自身がHSPであると発言しています。

人との会話の中で相手の感情を強く感じ取ってしまうことや、日常生活の中で過剰に考え込んでしまう傾向を打ち明けており、その発言はHSPという気質への理解を広める大きなきっかけになりました。

このように、HSPを公表している著名人の存在は、同じ気質を持つ人にとって「自分だけではない」と感じられる安心材料になります。

芸能人や経営者など、表舞台で活躍する人も繊細さを持ち合わせていることが知られることで、HSPに対する社会的な偏見や誤解を減らすきっかけになると言えます。

変わってると周囲に言われる理由

「変わっている」と評される背景には、内面の二重性が行動に表れやすいことが関係します。新しい刺激に惹かれて大胆に動く一方で、細部や空気の変化にも強く反応するため、場面によって振る舞いが大きく変化して見えるのです。

初対面では明るく社交的に見られても、情報過多になった瞬間に急に静かになることがあり、そのギャップが周囲にとって理解しづらく感じられます。

さらに、細やかな感受性が「言葉のニュアンス」や「表情の機微」まで拾うため、会話の最中に思考が深い層へ潜り、返答が一拍遅れることがあります。本人は精度を上げようとしているのに、相手には「何を考えているのか読めない」「ドライに見える」と受け取られることがあるのです。

また、飽きやすさは退屈への感度が高いことの裏返しで、学習や仕事の切り替えが頻繁に起こると、周囲からは一貫性に欠けるように映ります。

こうした誤解を和らげるには、意図の“先出し”が有効です。たとえば会議の前に「情報量が多いときは一度黙って整理します」「今日は集中して聞く側に回ります」と短く宣言しておくと、静かさが拒絶ではなく整理のためだと伝わります。

刺激の強さに左右される点は、時間割と場所の工夫で補えます。人混みの直後は静かな作業を入れる、密なコミュニケーションのあとに移動や散歩をはさむ、といった配置換えだけでも印象のブレは小さくなります。

以上の工夫を積み重ねることで、周囲からの「変わっている」を「強みの使い方が独特」に変換しやすくなります。

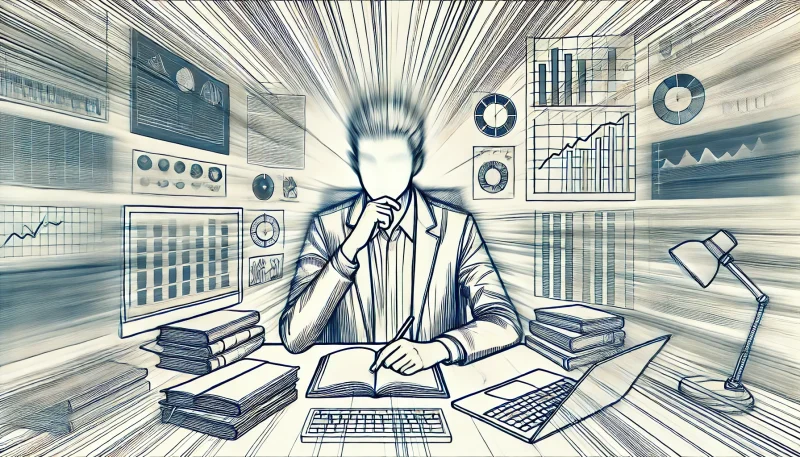

頭の回転が速い人に多い傾向

頭の回転が速いとされる人には、情報を圧縮して捉える力と、連想を一気に広げる力が同居しています。具体的には、複数の要素から瞬時にパターンを見出し、次の展開を予測しながら話したり動いたりする傾向が見られます。

会話では結論を先に描けてしまうため、途中の説明を省略してしまい、相手が追いつけないもどかしさが生まれがちです。仕事の場面では仮説生成と検証を素早く回す一方で、細部の伝達や引き継ぎが弱くなると、周囲に「速いけれど雑」という印象を与えることもあります。

また、想像力が豊かなほどリスクの芽にも敏感になり、最悪のシナリオまで一気に思考が飛ぶ場合があります。これが重なると不安が増幅し、キャパオーバーの感覚につながります。したがって、思考の速さそのものより、速度を調整する“変速ギア”を備えることが実務では効果的です。

会議では「仮説」「事実」「未確定」の三層に分けて話す、メモは結論→根拠→次の一手の順で固定化する、朝は発散タスク、午後は収束タスクに振り分ける、といった手順化が役立ちます。

次の表は、よく見られる傾向と活用のヒントを簡潔に整理したものです。

| よく見られる傾向 | 活かし方のヒント |

|---|---|

| 結論先行で話しがち | 結論を言った直後に「根拠は三点です」と宣言してから説明する |

| 連想が広がりやすい | 3分だけ発散、5分で要点選定、2分で次の一手という時間枠を決める |

| リスクを先回りしやすい | リスクを書き出したら、同数のリカバリ手段も並べる“対称メモ”を習慣化 |

| 過集中で疲れやすい | 45分集中→5分離席のサイクルを予定表に固定で入れる |

これらを日常に落とし込むと、速さを強みとして周囲に還元できる割合が高まり、コミュニケーションの齟齬や作業のムラも着実に減っていきます。要するに、処理速度の高さを誇るより、適切な減速と可視化を覚えることが、成果と信頼の両立に直結します。

結婚できないと言われる背景

HSS型HSPが「結婚できない」「結婚が難しい」と言われることには、いくつかの背景が関与しています。ただし「できない」わけではなく、相性・環境・価値観などの条件が揃わないとハードルが高く感じられるという側面があります。

まず、HSP一般が抱えやすい性質として、人間関係・刺激・感受性に対する負荷があります。HSPには、以下の4要素(Depth, Overstimulation, Empathy, Sensitivity to subtleties=通称 DOES)があるとされていて、これが結婚生活で摩擦を生みやすいとされています。

この性質をパートナーが理解できないと、日常の価値観や感受性のズレがストレスになります。

具体的には、次のような点が制約になることがあります。

・相手がHSS型HSPの性質を理解できない:繊細さや過剰反応を「気にしすぎ」だと否定されてしまうと、自己否定感が強まる

・感情の読みすぎ・深読み:パートナーのちょっとした変化に敏感に反応し、誤解やすれ違いを招きやすい

・安定よりも刺激を求める性質:結婚後の生活がルーティン化すると刺激が足りないと感じ、倦怠感や不満を抱くこともある

・距離感と一人時間の必要性:パートナーとの親密さと同時に独立性を尊重したいという欲求が強いため、常時の密着関係に負荷を感じやすい

また、HSS型HSPであることを前提にした相性の視点も指摘されています。安定・寛容さを持つ人や感情の起伏が穏やかな人との相性が比較的良いとされ、「束縛が強い人」「感情コントロールが苦手な人」との関係はストレスに繋がりやすいという指摘があります。

これらの要因が重なると、「結婚できない」「結婚に向かない」と感じられる要素が大きくなるわけです。しかし、適切なパートナー環境・理解し合える関係性・双方の配慮があれば、幸せな結婚関係を築くことも十分可能です。

HSS型HSPは天才肌が多い?課題と活かし方

・キャパオーバーに陥りやすい要因

・HSPで有名な経営者は?

・発達障害との誤解されやすい点

・限界サインを見極める方法

・HSS型HSPは天才肌が多い?のまとめ

向いてる仕事と適職の選び方

刺激を求める行動力と、細部に反応する感受性が同居する人は、単調すぎる環境だと力を持て余しやすく、逆に刺激が強すぎる環境では消耗しやすくなります。したがって、適職は「変化がある」「裁量がある」「回復の余白を確保できる」の三条件を軸に選ぶと整合が取りやすくなります。

具体的には、未知の領域を探る企画・編集・リサーチ、ユーザー体験を磨くプロダクト職、意思決定の密度が高い事業開発やコンサルティングなどは相性が良い傾向があります。

一方で、対人刺激が一日中続くサポート業務や、終日オープンフロアで騒音が強い環境は、仕組みと休息の設計がないと疲労が蓄積しやすくなります。

適職選びは「役割」「環境」「時間割」の三層で評価すると見極めが速くなります。役割では、仮説づくりやストーリー構築の頻度が高いかを確認します。環境では、静かな集中スペースやノイズを抑えられる設備、リモートの可否など刺激コントロールの手段が用意されているかを見ます。

時間割では、一日の中に発散と収束、交流と単独作業の波を設けられるかが要点です。入社前にスモールテストとして業務委託や短期プロジェクトで試すと、期待と現実の差を安全に検証できます。

次の表は、よく合う職種例と、活かし方・留意点の対比です。

| 職種・領域 | 相性が良い理由 | 活かし方 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 企画・編集・ライティング | 刺激を着想に変えやすい | 取材後に必ずクールダウン時間を確保 | 反響やSNS刺激を一度に浴びすぎない |

| UXリサーチ/プロダクト | 共感と分析の両立が得意 | 調査→設計→検証の短サイクル化 | 会議密度が高すぎる日は入れ替える |

| 事業開発/コンサル | 変化と意思決定の速さと合う | 仮説・事実・未確定を分けて議論 | 過集中での疲労を週次でリセット |

| 研究開発/データ分析 | 深掘りと精度志向が活きる | 集中ブロックを午前に固定 | 完璧主義で遅延しない“良い未完成”基準 |

以上の点を踏まえると、肩書きよりも「刺激設計が合うか」「裁量と回復のバランスが取れるか」を優先して選ぶことが、長く成果を出し続ける近道になります。

キャパオーバーに陥りやすい要因

処理速度が高い人ほど、同時並行の仕事を引き受けやすく、気づかないうちに限界を超えることがあります。要因の中心は、強すぎる刺激、未完了タスクの増殖、境界線の曖昧さの三つです。

強い刺激とは、通知の洪水や長時間の対人応対、騒音・照明などの環境要因を指し、感覚入力が多いほど脳のリソースを奪われます。未完了タスクの増殖は、頭の中に“開いたループ”が増える状態で、集中の途中で別案件が割り込むと、切り替えコストが雪だるま式に膨らみます。

境界線の曖昧さは、勤務時間や役割の範囲が曖昧なために、対応すべきではない要求まで抱え込むことから始まります。

早期サインとしては、音や匂いにいつも以上に敏感になる、メッセージの言葉遣いが荒くなる、意思決定が極端に遅くなる、寝る直前まで端末から離れられない、好きだった作業への興味が薄れる、などの変化が現れやすくなります。

こうしたサインを観測するには、毎日の終わりに「気力・集中・社交」の三項目を10段階で短く自己評価し、3日連続で合計が一定値を下回ったら負荷を落とす、といった運用が役立ちます。

要因と対処の関係を、実務に落とし込める形で整理します。

| 要因 | よく現れるサイン | 実務での対処 |

|---|---|---|

| 刺激過多(通知・雑音・会議過密) | 音や光への過敏、イライラ、反応の遅延 | 通知の一括予約配信、ノイズ低減、会議は入門・本論・結論の時間枠を事前共有 |

| 未完了タスクの増殖 | 頭が常に埋まる感覚、寝つきの悪化 | 毎朝「捨てる・任せる・後回し・今やる」の四分法で仕分け、締切は“着手期限”も設定 |

| 境界線の曖昧さ | 断れない、常に緊急対応 | 役割と対応時間帯を文章で宣言、緊急基準を数行で可視化 |

| 完璧主義の暴走 | 仕上がり基準が上がり続ける | レビュー前提で早めに提出、“良い未完成”の例をチームで共有 |

以上の運用を週単位で回すと、限界に至る前にブレーキを踏めるようになり、パフォーマンスの波もなだらかになります。要するに、能力ではなく環境と手順の設計が、キャパシティ維持の分岐点になります。

↓関連記事

HSS型HSPがキャパオーバーしやすい理由とその対処法

HSPで有名な経営者は?

HSP(Highly Sensitive Person)は病名や診断ではなく、生まれつきの気質として心理学で提唱されている概念です。そのため「この人はHSPである」と医学的に断定できる人物はいません。

ただし、公の場で「自分は繊細で刺激に敏感な性質を持つ」と語っている経営者や、著書やインタビューの中でHSPに関する言及をしている人物は存在します。

経営者の世界でHSP的な特徴が注目されるのは、繊細さがリーダーシップの欠点ではなく、むしろ強みに転換できる場面が多いからです。顧客の声や市場のわずかな変化に敏感であることは、新規事業やイノベーションを見出す大きな助けになります。

また、社員やチームの感情を察する力に優れていることで、組織の信頼関係を築きやすいという点も、HSP的な特性と経営者の役割が重なる部分です。

実際に、国内外の起業家や経営者の中には「自分は人一倍敏感である」と公言する人も少なくありません。海外では、Apple共同創業者のスティーブ・ジョブズがその鋭敏な感受性と美的センスで知られており、HSP的な人物像と関連づけて語られることがあります。

また、スターバックス元CEOのハワード・シュルツも、従業員や顧客の体験に強い共感を持ち、それを事業戦略に反映した人物としてしばしば紹介されます。

日本でも、経営者や著名なビジネスリーダーの中には、過去のインタビューで「人の感情に影響されやすい」「小さな違和感に敏感である」といったHSP的な特性を語った例が見られます。

繊細さを弱みではなく、ブランド作りや商品開発、組織運営の源泉として活かしている点は共通しています。

要するに、HSP的な経営者は「弱さを補う存在」ではなく、感性を武器にして独自の経営を築いてきた人物です。誰がHSPであるかを一方的に決めつけるのではなく、経営の現場で繊細さをどう価値に変えてきたのかという視点が、ビジネスパーソンにとって参考になるポイントだと言えます。

発達障害との誤解されやすい点

HSS型HSPは、生まれ持った感受性の高さ(Highly Sensitive Person)に、刺激や変化を求める傾向(High Sensation Seeking)が重なった「気質」と説明されます。

診断名ではなく、病気や障害と同義ではありません。一方で、発達障害(自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症など)は医学的な診断基準に基づいて評価され、日常生活における機能の困りごとが持続する場合に専門家の判断が求められます。

両者は外見上の行動が似る場面があるため混同されがちですが、成り立ちや支援のアプローチは異なります。

共通して見えやすいのは、感覚刺激に影響を受けやすいことや、対人関係・環境の変化で疲労がたまりやすいことです。ただ、HSS型HSPは「刺激を求める自分」と「刺激で疲れる自分」が同居し、状況次第でアクセルとブレーキが交互に働くのが特徴です。

対して自閉スペクトラム症では、社会的コミュニケーションや柔軟な行動のパターンに質的な違いがあると整理され、注意欠如・多動症では不注意や多動性・衝動性の持続が中核に位置づけられます。

「天才肌」といった通俗的な表現が、発達障害と短絡的に結びつけられることがありますが、創造性や高いパフォーマンスは多様な背景から生まれるもので、診断の有無と一対一で対応するわけではありません。

得意不得意の凹凸が際立つ人がいる一方で、環境が合えば安定して力を発揮できる人も多く存在します。したがって、自他をラベルで単純化せず、困りごとの具体を丁寧に観察する姿勢が欠かせないと考えられます。

把握を助けるために、よく問われる観点を簡潔に整理します。以下は日常での見立ての目安であり、診断を目的とするものではありません。

| 観点 | HSS型HSP | 自閉スペクトラム(ASD) | 注意欠如・多動症(ADHD) |

|---|---|---|---|

| 成り立ち | 気質の傾向 | 医学的診断カテゴリ | 医学的診断カテゴリ |

| 核心 | 高感受性+刺激欲求の共存 | 社会的コミュニケーションの質的差、固着 | 不注意、多動性・衝動性の持続 |

| 困りごとの出方 | 刺激過多で疲労、刺激不足で退屈 | 変化への適応が難しい場面がある | 先延ばし、うっかり、過活動が続く |

| 効きやすい工夫 | 刺激量の設計、回復リズム、環境調整 | 手順の可視化、予告・見通しの提示 | タスク分割、時間管理支援、外部化 |

| 専門的支援 | セルフマネジメントが中心 | 合理的配慮や療育等が案内されることがある | 行動支援や場合により薬物療法が案内されることがある |

| 受診の目安 | 一時的な不調より「設計」で改善しやすい | 複数領域で長期に困難が持続しやすい | 生活・学業・職務で機能低下が目立ちやすい |

境界が曖昧に感じられるときは、困りごとが「いつから・どの場面で・どれくらいの頻度で」続いているかを具体的に記録する方法が役立ちます。

子どもの頃から複数の環境で支障が続く、あるいは対策を尽くしても生活の基盤が保てない場合は、専門の相談機関に繋がる選択が推奨されます。気質の理解と専門的評価は対立するものではなく、むしろ両輪として本人の納得感と適切な支援につながります。

以上の点を踏まえると、誤解を減らす近道は「ラベルで決めつけない」「機能と環境の相互作用を見る」ことに尽きます。

限界サインを見極める方法

限界サインとは、心身の処理能力が刺激や負荷に追いつかなくなる前後に現れる変化のことを指します。

HSS型HSPでは、面白さに引き寄せられて予定を詰め込みがちな一方、繊細さゆえに回復が追いつかず、ある日突然ブレーキがかかるような形で表面化しやすい傾向があります。早い段階でサインを認識できれば、計画の微調整で大きなダメージを避けられます。

観察の起点は「からだ・こころ・行動」の三層です。からだの層では、寝つきに時間がかかる、夜中に何度も目が覚める、肩や顎の強張り、頭痛や胃の違和感、音や光への過敏さの増加が見られることがあります。

こころの層では、ささいなことで苛立ちやすい、決断に時間がかかる、楽しさの感度が鈍るといった変化が手がかりになります。行動の層では、不要なマルチタスクが増える、SNSやニュースを漫然と巡回してしまう、つい予定を入れ過ぎるなどのパターンが兆候として現れます。

これらが同時に重なり始めたら、負荷が閾値に近づいているサインと受け止めるのが妥当です。

実務で使いやすい方法として、1日を朝・昼・夜の三つのタイミングで「エネルギー残量」を0〜100の主観点数で記録するやり方があります。

併せて、その時点の心拍の自覚(どきどき感の有無)、音量・光量・人混みへの耐性、集中の持続時間をメモしておくと、数日で「どの予定の組み合わせが負荷を跳ね上げるか」が可視化されます。

HSS型HSPの場合、楽しい予定が続くほどアドレナリンで押し切ってしまい、回復が遅れて後から反動が来ることが少なくありません。カレンダー上の連続刺激をあらかじめ「バッファ時間」で区切る設計が、再現性のあるセルフケアになります。

早期介入のヒントを一覧にまとめます。あくまで一般的な工夫の例であり、体調や環境に合わせて無理のない範囲で用いることが前提です。

| よくあるサイン | 起きている可能性 | 直後の対処の例 |

|---|---|---|

| ささいな物音で集中が途切れる | 感覚過負荷が蓄積 | 静かな場所へ5分移動、通知を一時停止、ノイズ低減ツールを使用 |

| 決断が極端に遅くなる | 認知資源の枯渇 | 選択肢を最大3つに限定、期限をタイマーで区切る |

| 楽しい予定の後に強い倦怠 | 反動的な疲労 | 次の予定を1つキャンセル、15〜20分の目を閉じた休息 |

| 人に会った後に自己否定が強まる | 社会的刺激からの回復不足 | 感情のラベリングを1分、短い散歩で境界を引き直す |

| 夜更かしが続く | 興奮の持ち越し | 就寝前90分は画面と作業を切り上げ、照明を落とす習慣を試す |

即効性を高めるためには、「刺激バジェット」という考え方が役立ちます。1日に受け取る刺激(会議の本数、移動、人混み、画面時間など)をあらかじめ上限設定し、上限に達したら原則として新規予定を入れないというルールです。

これにより、やる気のある日に詰め込みすぎて翌日に反動が出るパターンを抑制できます。さらに、意思決定を減らす定型化も有効です。朝の服装・昼食・通勤ルートのような小決断を自動化すると、肝心の創造的判断にリソースを回しやすくなります。

長期的には、週次レビューで「疲れたけれど満足した予定」「疲れて成果が薄かった予定」を振り返り、前者を増やして後者を削る編集作業を続けます。タスクは90分以内に収まる単位まで分解し、終了の定義を事前に明確化しておくと、達成感と回復のリズムが噛み合います。

心身の不調が2週間以上続く、食欲や睡眠の乱れが目立つ、仕事や学業に支障が広がるといった場合は、自己判断だけで抱え込まず、専門の相談窓口につながる選択が勧められます。

要するに、限界サインは「弱さの証拠」ではなく、設計を見直すための計器です。見える化と小さな調整を積み重ねるほど、日常の安定度は着実に上がっていきます。

HSS型HSPは天才肌が多い?のまとめ

記事をまとめます。

-

HSS型HSPは繊細さと刺激を求める性質を併せ持つ気質

-

感覚刺激に敏感で日常でもエネルギーを消耗しやすい

-

新しい体験や挑戦を好み行動力を発揮するが疲れやすい

-

社交的に見えても内面では葛藤や疲労を抱えやすい

-

サイコパスとは共感性や動機の点で本質的に異なる

-

有名人や芸能人がHSPを公表し理解促進につながっている

-

行動のギャップから「変わっている」と誤解されやすい

-

頭の回転が速く連想力に富むが不安や疲労も強く出やすい

-

結婚生活では感受性や刺激欲求のズレが摩擦になりやすい

-

適職は変化と裁量があり回復の余白を持てる環境と相性が良い

-

キャパオーバーは刺激過多・未完了タスク・境界の曖昧さで起こりやすい

-

限界サインを早く察知し回復や刺激調整を行うことが安定につながる

あなたの繊細さと行動力を強みに変えて、自分らしい道を歩んでいきましょう!